БЕЛОРУССКАЯ ДИВЧИНА

Рассказ о съемках документального фильма. Минск. Октябрь 2012 г.

Выше голову, милый!

Я ждать не устану.

Моя совесть чиста, хоть одежда в пыли…

Надо мной — раскаленный шатер Казахстана,

Бесконечная степь золотится вдали.

Софья Солунова, узница лагеря "АЛЖИР"

Наш первый фильм о судьбах людей, прошедших сталинские лагеря, «Мы будем жить», был вдохновлен поездкой в Казахстан и сделан за один месяц. Второй фильм, продолжение, рождается гораздо сложнее и дольше – за последние три года мы с Дашей снимали в Астане, Караганде, Москве, Петербурге, Твери – в общей сложности 50 часов отснятого материала! Перезнакомились с десятками людей, судьбы некоторых из них вошли в нашу жизнь, сплелись с нею. Не знаю, получится ли сделать второй фильм, но само знакомство и общение с живыми участниками тех событий уже бесценно.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Казахстане 31 мая, когда лето уже вошло в полную свою силу, степь зазеленела, но еще не спалена бескрайним жгучим небом. А в наших краях этот день отмечают 30 октября, самое унылое и серое время в средней полосе, когда золотая осень уже прошла, а до первого снега еще далеко. Этот день в 2010 мы провели в Москве на Лубянке, в 2011 под Ленинградом в Левашово, а в 2012 отправились в Минск, где живет одна из героинь нашего будущего фильма, и где в эти осенние дни тоже вспоминают погибших.

МОСКВА-МИНСК

В Минске я не был пять лет. Город строится, хорошеет, но главное впечатление от города – люди, хотя это можно почувствовать только в сравнении. Так получилось, что в день отъезда я шел к Белорусскому вокзалу от Пушкинской площади пешком, впервые за много лет прошел пешком по вечерней Тверской. Я никуда не торопился и внимательно смотрел по сторонам – незнакомые мне новые фасады, огни, витрины, банки, рестораны, машины – все как будто из американского или французского фильма. Но главное – люди! Люди, которые идут по выложенному плиткой вместо асфальта тротуару Тверской улицы, люди, которые паркуются в роскошных автомобилях прямо на этом тротуаре, сидят за окнами дорогих ресторанов и дешевых фастфудов, люди, которые торгуют у вокзала самсой с курицей, и люди, которые в оранжевых жилетах копаются в широкой темной яме на том месте, где когда-то стоял памятник Горькому, – кто все эти люди?! Я смотрел в эти лица и не узнавал их. Хорошо известно, что Москва за последние годы сильно изменилась, что это давно уже не город нашего детства, но я никогда не осознавал этого настолько отчетливо, настолько недвусмысленно, как в тот вечер на Тверской! Мне казалось, я иду по совершенно чужому городу.

На этом фоне белорусский Минск, формально другая теперь страна, показался совершенно своим. Вокруг меня были мои сограждане – пусть даже со всеми свойственными им недостатками (нелюбезные продавцы в универмаге, хамоватые кассирши в обменных пунктах, ленивые горничные в гостинице: «А у вас точно надо сегодня убирать? А то столько дел еще и без вас!»), но бесконечно свои, родные, узнаваемые, про которых ты все знаешь.

1. МАЙЯ КЛЯШТОРНАЯ

Кляштар — по

белорусски «монастырь»

Википедия

Съезд потомков

репрессированных.

Казахстан, Мемориал "АЛЖИР". Май 2010 г.

Мы увидели ее более двух лет назад на большом съезде потомков репрессированных, которых собрал со всех концов бывшего Союза Нурсултан Назарбаев. Она очень заинтересовала нас – замкнутая, низенькая, седая старушка, но когда в АЛЖИРе у Стены Памяти, на которой высечены 8000 женских имен (узниц Акмолинского лагеря, среди которых и ее мать), когда у этой стены собрались сотни людей – потомки, историки, музейщики, журналисты, христианские и мусульманские священники, школьники, – и она начала говорить, то неожиданно преобразилась. Это была сильная, несломленная белорусская женщина, вернувшаяся через 70 лет, через целый круг жизни туда, где прошло ее самое раннее детство. Ее белорусскую речь понимали все, кто там был – русские, казахи, узбеки, чеченцы, ее чувства были понятны еще лучше ее слов, а ее развевающиеся на ветру белые волосы, думаю, навсегда врезались в память всем, кто был тогда у этой Стены.

Ее отец, Тодор Кляшторный – белорусский поэт. Он родился в крестьянской семье под городом Лепелем в 1903 году – всего на восемь лет моложе Есенина. С точки зрения соцреализма он был типичным «упадническим поэтом».

стихотворения

Тодора Кляшторного,

(для удобства чтения переписанные в

русской орфографии с переводом

непонятных слов)

*

* *

Месяц вновь из-за гор васильками

Пересыпал озерную синь.

Стынет все...

Ледяными серпами

Осень косит рябину, полынь.

Толпы звезд снеговым переливом

Разметали в полях поводы.

Словно кони с намыленной гривой,

У потемках застыли сады.

Кто-то там на широком приволье,

Где размежья горят серебром,

Вдруг запел про широкое поле,

Засвистел ледяным соловьем.

Эх, как рвется душа на просторы,

Что-то хочется вечно кахать,

По-ребячьи и звезды, и зори

В ледяных перезвонах сбирать.

Месяц вновь из-за гор васильками

Пересыпал озерную синь.

Стынет все...

Ледяными серпами

Осень косит рябину, полынь.

* * *

Как грустно, милая, укоры

Из чаш твоих мне допивать,

Когда так светят,

Светят зори,

И звезд дрожит лихая рать.

Пойти бы в ночь,

Пойти долиной,

Пойти черт ведает куда...

Не все увидены картины,

Не все открыты города.

Пойти, где ветры на озерах

Извечно навевают грусть...

Люблю я ширь,

Люблю я поле,

Люблю родную Беларусь.

Тут каждый куст поет блаженно,

Тут речка сказкою журчит,

И повесть долгую сражений

Тут навевает каждый крыж

Дорогой дальнею пойду я,

Пойду порою без дорог

И каждый кустик расцелую,

У растревоженных палёх.

И если над простором жарко

Засвищет молот городов,

Я разобью пустую чарку

На поле выпитых годов.

Не буду, милая, укоры

Из чаш твоих я допивать,

Когда над шляхом будут звезды

Стальною раницей сиять!

Листок в Сибирь

Засыпан Минск холодными снегами,

Под полозами рыскает зима...

Острижен клён осенними серпами -

Листов нема...

А помнишь росстань?

Помнишь, дорогая,

Как догорала восеньская медь,

Так и душа в шуканьях догорает,

Каб не сгореть...

Тогда плыли, плыли на полдень гуси,

Будил леса осенний свист и гуд...

А ты меняла поле Беларуси

На дальнюю тайгу...

Теперь зима скрипит под полозами,

Заледенела дорогая ширь...

И часто, часто думаю ночами

Я про Сибирь.

За тою хмурою и темную тайгою,

Шукает золото и ненец, и тунгус...

Сдружился с лыжами и теплою дохою

Там белорус.

Хочу до слёз расцветшею весною

Поездить там и вдоль, и поперек,

Где меж сибирских травок головою

Кивает василёк.

Теперь снега...

Вечернею зарею

В пунцовой склянке белая зима -

Потчует

Минск наливкой ледяною...

...Тебя ж нема...

* * *

Не дари осенних васильков,

Не дари красу мне от тоски

Не твою тридцатаю любовь

Понесу до гробовой доски

Не целуй мне губы на разлуку -

Не хочу я, любая, манить.

Вижу, как протягивают руки

Дорогие дальние огни

Не каханье томное несу

Я теперь на жизненной стерне,

А живую, пылкую весну

Молодой разбуженной стране...

*

* *

Ложится дым на золотую гладь,

По-над просторами бярезовая просинь,

Ружовый день спустился подремать

За верховинами смолистых сосен.

Мядовый запах кружит голаву...

В тиши задумалися дали.

Ромашки белые оснежили траву

И в туманАх салодка задремали.

О родный край - соломенные хаты...

Люблю просторов сказочную муть.

Иду один, а тысячи крылатых

Мне про любовь предвечную поют.

Тут паланеть душа не перастанет,

Тут не остынет в жилах кровь...

Тут каждый крыж - извечное сраженье,

Тут каждый куст - извечная любовь...

О, тут есть всё...

Так хОчу жить и верить, -

Отдать душУ пригожести полёв,

Готов скакать весёлым пионером

Под золотые гусли соловьев.

По-над просторами бярезовая просинь

Ложится дым на золотую гладь,

За верховинами смолистых сосен

Ружовый день спустился подремать.

* * *

Раскинул месяц перемёты

Над сонной серостью гаёв

Застыла теплая дремота

У снежных занизях палёв

И любо мне в вечерней мути

Припомнить Днепр, Двину и Сож...

Люблю глядеть, как некто крутит

В просторах думную пустошь

Зима, зима... В морозных бомах

Прогоркли сказки лучников,

И скрипы дальних полозов,

И неразгадных, и знаёмых

А все ж люблю в ночную дую

Глядеть на снежные плетни -

Припомнить в думках дорогую

И вёсен сникшие огни

И ждать, как синим переливом

Всплывет весна на журавлях,

Как будут сонные елины

Играть на солнечных струнах

Как свесит месяц перемёты

На вельмы сонных туманов,

И сникнет в далечах сумота

На серых крыльях журавлёв

* * *

Задымился морозом сыр-бор,

Дробный дожджик, туман заимжылся...

Мне приснился цветистый простор,

Мне наш край белорусский приснился.

Бачу сон: там, у тени веков

Загрустили седые распятья.

Сняты пылкие души с крестов,

И нема ни жальбы, ни проклятий.

И там, где приднепровскую Русь

Продавала панам Катерина,

Променял селянин-белорус

Сошняки и соху на машину.

И в вечернюю темень и стынь

Не пылает лучина у хаты,

Промянял белорус-селянин

Кровлю ветхую на палаты.

И под новой железной страхой,

Где сплелись все рассветные тени,

Народился Шекспир и Толстой,

И запел белорусский Есенин

Мы идем не плетни воспевать,

Мы слагаем поэмы машинам!

О, краина - озёрная гладь,

О, моя дорогая краина...

31 мая 1937 года у Тодора Кляшторного и его жены Янины родилась третья дочь – Майя. В октябре 1937 года Тодор Кляшторный был расстрелян вместе с группой других белорусских писателей и художников. Жена Янина с четырехмесячной Майей на руках была арестована, двух старших дочерей забрали родственники. На этапе в январе 1938 года арестованные женщины по очереди несли сверток с грудным ребенком, согревая его под одеждой остатками своего тепла. Девочка была слаба от рождения, шансов выжить в лагерях у нее практически не было, но судьба направила Янину с дочерью в Акмолинский лагерь (АЛЖИР), где не было никаких уголовников, а только жены «врагов народа», где начальником был Сергей Васильевич Баринов, а детским врачом Хана Самойловна Мартинсон, и это означало, что Майя будет жить... По крайней мере, до пяти лет – держать детей при матерях еще дольше было не во власти начальника лагеря.

Воспоминания ребенка до пяти лет расплывчаты, неконкретны, они скорее чувственны и тактильны. За 70 лет бывший лагерь с саманными бараками превратился в большой современный поселок с пятиэтажными домами, в котором ничего уже не узнать, и Майя Тодоровна попросит отвести ее на берег озера, где в жестком режущем камыше и дурманяще горькой полыни будет узнавать прикосновения и запахи своего детства, счастливого детства за колючей проволокой. "Счастливого", потому что мама была рядом. И не только родная, но все заключенные женщины были этим детям "мамами" – они их так и называли, так про них и говорили: «Мамы ушли на работу» или «Пойдем в барак к мамам». И узницы лагеря тоже воспринимали этих детей как родных – при любой возможности бежали в детский барак, чтобы обнять, приласкать, подкормить, поиграть со своим ли ребенком, с чужим ли – зависело от того, на сколько детей хватало их женского тепла.

Дети АЛЖИРа - Азарий

Плисецкий и Майя Кляшторная. Май 2010 г.

В пять лет счастливое детство резко кончилось. Детей разлучили с матерями, погрузили в кузов полуторки и повезли в детский дом, в поселок Осакаровка, что затерялся в степи между двух столиц Северного Казахстана – Акмолинском (Целиноградом, Астаной) и Карагандой. Десять тесных бараков, кроватка к кроватке, и на каждой спят по двое, валетом. Постоянный холод и постоянный голод, по ночам из степи страшный волчий вой, но страшнее волков – столкновение с враждебным, агрессивным миром людей. «Вы, выродки, дети врагов, чего вас и кормить-то? Подохните – никто не пожалеет». Смертность в Осакаровке была запредельной даже для лагерного детского дома.

Детей унижали, над ними издевались, но на произвол судьбы не бросали. Нет, напротив, их воспитанием очень тщательно занимались – из них целенаправленно и расчетливо лепили манкуртов. Дети вступали в пионеры, ходили строем, пели песни, учились читать и писать, а, научившись, первые письма посылали не врагам-родителям, а товарищу Сталину. Родителей, если не ненавидели за свою испорченную жизнь, то начинали презирать, а если кто-то и оправдывал их в душе своей, то все равно принимал как непреложный факт то, что родители – враги. И эти заложенные в детских домах мины будут взрываться и отравлять жизнь детям и, особенно, их родителям и после смерти тирана, и после XX съезда – столько, сколько им еще достанется прожить вместе после освобождения. Мало кто из воспитанников лагерных детских домов найдет потом общий язык со своими реабилитированными родителями. Это будет такой прощальный привет от Сталина. И это хуже лагерей.

из

романа Чингитза Айтматова «И дольше века длится день…»

Они сели на землю.

— Ты узнаешь меня? — спросила мать.

Манкурт отрицательно покачал головой.

— А как тебя звать?

— Манкурт, — ответил он.

— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое помнишь? Вспомни свое настоящее имя.

Манкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспомнить, на переносице от напряжения выступили крупные капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая стена, и он не мог ее преодолеть.

— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда родом? Где ты родился, хоть знаешь?

Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.

— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали манкурта.

— Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, проговорила она вслух, — но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого?

Но ничто не трогало сына ее, манкурта.

— Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты — Жоламан. А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь отца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я твоя мать,

Найман Ана. А ты мой сын. Ты из племени найманов, понял? Ты найман…

Все, что она говорила ему, он выслушал с полным отсутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика в траве.

Дети АЛЖИРа не превратились в манкуртов. Запас человеческого тепла, полученный в первые пять лет жизни, не угас – дети узниц Акмолинского лагеря держались в Осакоровке вместе, помогали и поддерживали друг друга. Когда матери начали освобождаться и приезжали забирать своих детей, то проводили в бараке по несколько дней, деля свое душевное внимание со всеми детьми своих солагерниц. Когда мы спросили Майю Тодоровну о самом счастливом моменте детства, она ответила: «Один из самых счастливых моментов, который я помню до сих пор, это когда в Осакаровку приехала мать Риды Рыскуловой, три дня прожила в нашем бараке и каждый вечер пела нам всем колыбельную песню перед сном. И так было жалко уснуть и проспать это счастье …».

А однажды в детский дом пришла женщина, освобожденная из Карлага, которая знала Тодора Кляшторного. Она нашла восьмилетнюю Майю, подарила ей стаканчик семечек и два маленьких яблочка. Майя семечки съела, а с яблоками не знала, что надо делать, но от них шел такой душистый запах, что она их просто нюхала, любовалась ими, клала под подушку. И эта женщина, тетя Вера, фамилии которой Майя так никогда потом и не узнала, сказала ей тогда: «Твои родители замечательные люди, они ни в чем не виноваты – ты никому не верь и никого не слушай! Ты должна любить и гордиться своими родителями. Твой отец – известный белорусский поэт. Твои папа и мама родом из Белоруссии. Запомнила? Из Бе-ло-рус-сии». Майя впервые слышала это слово и не знала, где это, но любовь к далекой, прекрасной, почти сказочной стране «Белоруссии», где когда-то были молоды, красивы и счастливы ее родители, где родилась и она сама, началась с того самого дня. Среди заметенных метелями бескрайних казахских степей, в темном и холодном бараке, восьмилетняя советская девочка, никогда не слыхавшая о Библии и не видавшая в жизни ни одной иконы, но точно знавшая, что где-то есть Бог, по собственному внутреннему побуждению начала молиться: «Господи, пожалуйста, дай мне сил и здоровья! Помоги мне выйти отсюда живой и увидеть маму, папу и Белоруссию!»

А со здоровьем было неважно. От рождения слабую Майю детский дом подкосил окончательно. Янина забрала десятилетнюю дочку одной из последних – после восьми лет в лагере, ей добавили еще два. Она не имела права вернуться на родину, а может и возвращаться в 1947 году в сожженную войной Белоруссию было некуда, и они отправились в Сибирь, в какой-то поселок в омских степях. С позвоночником год от года становилось все хуже, ее рост практически прекратился – в шестнадцать лет она была почти такая же, как и в десять. Семь лет Майя была прикована к больничной койке, не ходила в школу, у нее не было друзей, она считалась заживо приговоренной и находилась в лечебнице среди таких же обреченных детей. А потом еще и менингит, полгода провела без сознания, так что врачи даже перестали бороться за ее жизнь. Но вдруг девочка очнулась, попросила вынести ее на воздух. Врачи подумали – последняя просьба... Но вопреки всему Майя осталась жить. Более того, решила написать письмо в "Пионерскую правду", где рассказала о себе и других детях этой таежной больницы, у которых нет никакой надежды выздороветь. И чудо свершилось еще раз – после ее письма в Анжеро-Судженске нашли хирурга, который во время войны в условиях полевых лазаретов в массовом порядке поднимал на ноги солдат с перебитыми позвоночниками. Этот уникальный сибирский врач поставил девочку на ноги, дал ей еще один шанс...

Весной 1955 года она, наконец, впервые отправилась на родину. Денег у нее было ровно на железнодорожный билет до городка Браслав, рядом с которым в деревне жили родственники отца. В семнадцать лет она шла пешком по волшебной стране грез своего детства и дивилась всему – белорусским лесам – «Да разве бывают такие большие деревья? И так сразу много?», синеоким озерам – «Да верно ли, что это озера, а не целые моря? Так вот она какая – Беларусь!» Мимо проехал парень на велосипеде: «Привет, дивчина! Куда ты идешь?» И она поехала с ним на багажнике, удивляясь не столько незнакомому слову, сколько тому, что внутри нее вдруг что-то отозвалось на это странное, впервые услышанное, но почему-то ей понятное и родное белорусское слово.

Ей не надо было объяснять, как и зачем нужно любить родину, она ее любила еще до того, как впервые увидела, она затем и вернулась в свою Беларусь, чтобы целиком посвятить себя ей, ее многострадальному народу, ее исчезающему языку. С невероятной энергией жизни Майя принялась наверстывать потерянные годы – за два года закончила школу, потом техникум в Минске, поступила в московский МИСИ. Беларусь вылечила ее, Майя перестала бесконечно болеть, как болела в Казахстане и Сибири. Любовь пришла одномоментно и сразу на всю жизнь – красивый парень за окном во дворе лучше всех играл в волейбол. А потом армия, флот – четыре года, это как еще один лагерный срок, но вернулся живой, хоть и облученный на атомоходах северного флота. Две дочери. А у нее БелПромПроект, отдел Генерального плана, она строит белорусскую промышленность, заводы – БЕЛАЗ, МАЗ и т.д.

Но главное для нее дело – не быть манкуртом, узнать, наконец, своего отца, которого она никогда не видела, но всегда любила, и вернуть Беларуси ее национального поэта, книг которого не осталось даже в библиотеках. Майя знакомится со всеми писателями, кто знал Тодора Кляшторного, узнает от них, каким он был человеком. Вместе с матерью по крупицам собирает разрозненные стихи по подшивкам газет 20-30х годов, переписывает, восстанавливает, и после многолетней борьбы с советскими критиками все-таки доказывает, что "упадничество" называется "лирика", и добивается издания книги. По стихам отца она узнает белорусский язык.

Круг знакомых среди белорусских писателей с каждым годом увеличивался. Ее уважали и принимали за свою. Она была знакома с Алесем Адамовичем и Василем Быковым. А в годы Перестройки, когда в Белоруссии творческая интеллигенция первая подняла голову, начала объединяться и осмеливаться разговаривать с властью, Майя Кляшторная оказалась на гребне этой волны. В 1988 году открыли Куропаты – место массовых расстрелов 1937-1941 годов на окраине Минска, – и это стало настоящим потрясением для страны. Белорусское общество пришло в движение, возник Белорусский Национальный Фронт, потом пала Советская власть, и наступили новые времена. Об этих событиях лучше рассказать словами их очевидца и непосредственного участника – Василя Быкова, а пока закончим рассказ о Майе Кляшторной.

Отца расстреляли в 34 года, мать после лагеря прожила всего четыре года и умерла в 49 лет, Майя живет и за себя и за них – в 75 лет она полна энергии и воли к жизни. А жизнь не балует радостями, жизнь все равно тяжела – у одной из дочерей рак, полученный в районе Чернобыля, и никогда не будет детей, у другой двое детей, но от разных браков, и старшая внучка по сути воспитывается бабушкой, являясь одновременно и ее радостью, и ее болью. А еще Куропаты, которые она до сих пор возглавляет как научный руководитель этого мемориального места. И там тоже никакого спокойствия – одни политические силы хотят использовать это место в одних целях, другие в других, вандалы сносят памятники, а власть строит просеки и дороги по трупам, не хочет проводить исследований, вновь засекретила архивы КГБ, а коммерческие структуры строят рядом с местом захоронения развлекательные центры, а белорусские и западные журналисты атакуют ее расспросами день и ночь, но потом искажают ее слова, что расстраивает ее более всего. Ей хочется успеть поставить на последние скопленные от пенсии деньги еще несколько памятных камней и ограду, но она не уверена – хватит ли этой суммы...

– Майя Тодоровна, как же Вы со всем

этим справляетесь?

– С самой юности, когда я выжила в Осакаровке, потом умирала

в Сибири, но снова поднялась и научилась

заново ходить, я поняла, что каждый шаг мне

подарен Богом.

И каждая минута жизни благословенна, ниспослана мне. С осознанием этого я и живу. И поверьте, этого достаточно, чтобы преодолевать все.

Из мемуаров Василя Быкова «Долгая дорога домой»

(2002 год)

Главным редактором «Літаратура і мастацтваа» в ту пору был Анатоль Вертинский, он стремился сделать писательскую газету активным борцом за перестройку, напечатал ряд смелых и глубоких статей на политические темы и о положении с белорусским языком. Однажды он позвонил мне и попросил об одной услуге. Дело заключалось в том, что два автора — Зенон Позняк и Леонид Шмыгалев — принесли ему статью о найденных под Минском захоронениях жертв НКВД. Чтобы напечатать статью, нужен «поплавок» — коротенькое предисловие кого-либо из авторитетных писателей. Таковым ему представляется Василь Быков. С Зеноном Позняком я не был знаком, знал только, что он пишет книги по краеведению и является автором очень хорошей статьи о языке. В тот же день мне позвонил сам Позняк, и мы встретились возле знаменитой в Минске тюрьмы — Пищаловского замка. Позняк выглядел старше своих неполных пятидесяти лет, был сдержан и приветлив. Он передал мне рукопись статьи, которую я прочел дома и написал коротенькую врезку. Предвидя, конечно, какой переполох начнется после публикации.

Так и произошло. Но в отличие от прежних времен теперь и другая сторона могла постоять за свои принципы. А принципы эти были основаны на фактах, полностью разоблачающих чекистское прошлое. Публикацию «ЛiМа» подхватили некоторые российские СМИ, польская «Газета выборча», а затем другие зарубежные газеты. Правительство Беларуси вынуждено было как-то реагировать и создало комиссию по расследованию, надеясь с ее помощью всё как-нибудь утаить. В комиссию вошли высокопоставленные государственные чиновники, генеральный прокурор, председатель КГБ, некоторые писатели-депутаты и художники. Решили начать с поиска документов в архивах КГБ. И вот председатель КГБ генерал Ширковский, в кабинете которого мы собрались, с горечью сообщает, что ничего нет. Все документы сгорели во время войны, уничтожены немецко-фашистскими захватчиками Из своих рук он показал нам несколько папок заведенных на кого-то дел, какие-то бумаги, из которых ничего нельзя было понять. Когда расстреляли, кого, кто и где — ничего не поймешь! На обложке — шифр дела и какая-то закорючка: подпись энкавэдиста, которую не разобрать. Умели шифровать, ничего не скажешь…

Зато на месте захоронений дело выглядело иначе. Группа солдат раскапывала могилы. Работа велась по всем правилам археологических раскопок, руководил раскопками Позняк, перетирая в пальцах каждый комочек земли, замерял раскопы и зарисовывал их. Очень скоро набралась груда человеческих костей, черепа с дырочкой от пули в затылке, остатки обуви, множество гильз от наганов. Другая группа людей обошла окрестные деревни, собрала свидетельства очевидцев, которые рассказали, как здесь в 30-е годы расстреливали. На вопрос, не было ли здесь расстрелов во время войны, все опрошенные отвечали одинаково: немцы расстреливали в другом месте — в Тростенце. И тогда официальные власти, в том числе и генпрокурор с председателем КГБ, вынуждены были признать факт преступления НКВД. Об этом они даже издали в Москве книгу.

Название заброшенного урочища на окраине Минска — Куропаты — стало жертвенным символом Беларуси.

В те годы идея справедливости и осуждения сталинских репрессий еще была сильна, особенно среди национальной интеллигенции. По инициативе Зенона Позняка было решено создать специальное товарищество — Белорусский мартиролог с перспективой преобразования его в другую, более радикальную организацию. Учреждали Мартиролог в Красном костеле, который был тогда Домом кино. На учредительном собрании были многие художники и писатели. Зал был полон, занял свои места президиум. Вести собрание взялся Дубенецкий. Предстояло избрать руководящие органы Мартиролога, стали называть кандидатуры в их состав, и тут начался шум. Особенно зашумели, когда приступили к выборам председателя. Наклонившись ко мне, Дубенецкий сказал: «Сейчас посыпятся предложения выбрать Быкова». Этого я допустить не мог и попросил слово: «Предлагаю кандидатуру Позняка!» В зале еще больше зашумели, раздались выкрики тех, кто пришел сюда с намерением сорвать собрание. Что-то бубнил против Позняка прокурор, истерически кричала с места дамочка — секретарь горкома. Дубенецкий с трибуны объявил голосование по кандидатурам. Когда дошла очередь до кандидатуры Позняка, к Дубенецкому подскочил Бузук и стал спихивать его с трибуны. Зал возмущенно загудел. Тогда я встал из-за стола и предложил продолжить голосование. «Кто за? Кто против? Единогласно!» — объявил я, благо, научился этой процедуре на сессиях Верховного Совета. На этом всё кончилось. Председателем Мартиролога стал Зенон Позняк.

И тогда кто-то (не помню кто) предложил: считать только что избранный комитет Мартиролога — оргкомитетом Белорусского Народного Фронта! Зал оглушительно зааплодировал, эти аплодисменты приняли за знак согласия. Оппоненты были в ярости, сообразив, что просчитались. Но уже ничего нельзя было изменить, протокол собрания писался без них. Как и история Беларуси. Во всяком случае мы так думали и поздравляли друг друга с победой. Кто же станет лидером БНФ? Уговаривали меня, по я твердо отказался: я не хотел да и не чувствовал морального права взять на себя такую миссию. Председателем всё же стал Позняк.

А на посту председателя Мартиролога Позняка заменила Майя Кляшторная, дочь уничтоженного НКВД белорусского писателя и сама бывшая узница ГУЛАГа.

Эти события произошли накануне «Дзядов» — нашего национального праздника. Предполагалось, что БНФ примет в нем участие. Я тогда загрипповал и на кладбище не пошел. А именно там развернулись трагические для минчан события. Когда тысячи людей двинулись от станции метро к Восточному кладбищу, их уже ждали шеренги войск и милиции — с «воронками», спецавтобусами и даже с водометами. Людей стали разгонять, избивать, травили их газом из портативных баллончиков. Брызнули в лицо Позняку, который шел во главе колонны. Но Позняк не отступился. Он направил шествие на окраину, в сторону Куропат. Однако и там дорогу колонне перегородили войска. Тогда Позняк повернул колонну в поле. И в чистом поле под снегопадом с хмурого неба состоялся молебен. Над морем людей реял бело-красно-белый стяг. Во время шествия и молебна, когда он закончился, множество людей были схвачены, избиты и отправлены в милицейские участки.

Утром я связался с московским журналом «Огонёк», редактором которого тогда был В. Коротич, — журнал в ту пору был самым радикальным печатным органом страны. Ночью я написал статью, продиктовал ее в редакцию по телефону, и она сразу же появилась в «Огоньке». Статья называлась — «Дубинки вместо перестройки». Скандал произошел мощный. ЦК КПБ во главе с Соколовым разъяренно принимал меры. Руководство Беларуси прежде всего принялось всячески опровергать сам факт полицейской расправы над мирной демонстрацией. «Милиция никого не избивала, не травила «черемухой». Мятеж националистов против советской власти удалось подавить мирными средствами». Меня вызвал Соколов и обрабатывал примерно теми же аргументами. Вернувшись от Соколова, я написал письмо Горбачеву, в котором рассказал о варварском бесчинстве властей в Беларуси и взывал к справедливости.

Я получил вызов на совещание творческой интеллигенции, которое готовилось в Москве на Старой площади в ЦК КПСС. Там в сравнительно небольшом зале собрался чуть ли не весь творческий актив страны, было много знакомых литераторов. На сцене за столом президиума восседало всё политбюро во главе с Горбачевым. Он взял слово, стал что-то вещать, и Михаил Шатров, который сидел рядом со мной, тихонечко так сказал: «Послушать бы, что ты скажешь, когда они запрут тебя послом куда-нибудь в Монголию». И вдруг слышу — Горбачев обращается ко мне: «Василь Быков, как могло случится, что белорусы выступили против советской власти? Спокойный, дисциплинированный народ… Непонятно». Я стал что-то объяснять, рассказал о жестокости милиции, которая избивала и травила газом женщин и детей, сказал, что люди шли на кладбище, где похоронены знаменитые белорусы, в том числе и Машеров. Горбачев недоуменно пожимал плечами. А напротив в первом ряду сидел главный организатор расправы Соколов и молчал. Стали выступать словоохотливые артисты и писатели, говорить о перестройке. Под конец, стоя в проходе, заговорил Виктор Астафьев, который очень резко осудил белорусских коммунистов за «зверство в отношении к самому, может, спокойному из всех славянских народов», и потребовал расследовать преступление, учиненное на «Дзяды». Я был глубоко благодарен моему русскому другу и горячо обнял его. Виктор Петрович был одним из тех, кто мог сказать, что хотел и кому хотел. Он был человеком чести и отваги, свойственным подлинному народному заступнику.

А в Минске тогда началась беспокойная, взбаламученная жизнь. Партийная пресса, телевидение, а также партийные органы всех уровней набросились на новое национально-демократическое движение. Обвинения были самые страшные. Бэнээфовцев называли фашистами, немецкими прихвостнями, полицаями. Национальный бело-красно-белый флаг тоже объявили фашистским, изо дня в день вопили, что именно под этим флагом немцы вместе с полицаями расстреливали евреев. О Позняке говорилось, что он был полицаем (это о человеке 1945 года рождения!), что отец его тоже был полицай, а не красноармеец, который погиб на фронте. Позняк, однако, сохранял спокойствие и твердость, не бросался с опровержениями, а неутомимо сплачивал под знаменем БНФ национальный актив.

БНФ, как только был создан, стал апеллировать к народу, звал его на улицы. Народ не очень охотно реагировал на пламенные призывы Позняка, но всё же собирался, хотя и негусто, на митинги, слушал ораторов. Позняк ставил крайне радикальные цели, которые у одних вызывали сомнение, других пугали именно своим радикализмом.

Конечно, суровый ригоризм Позняка нравился далеко не всем фронтовцам. Несомненно, честные и умные хлопцы, в большинстве интеллигенты, собравшись вместе, нередко заявляли о несогласии с лидером. Это несогласие касалось в основном тактики; стратегия ни у кого не вызывала сомнения, потому что стратегией была сама Беларусь, которой все они были преданы. Аналитические способности Позняка казались безграничными. Похоже, он знал про Беларусь всё — и про современную, и историческую, слушать его суждения о ней можно было часами, хотя он и не отличался особым красноречием. Но это был человек, на всю жизнь заболевший Беларусью. Я очень ценил это его качество, и даже когда не во всём был с ним согласен, когда мне не всё нравилось в его максимах, не хотел перечить. Я не чувствовал за собой права возражать человеку, одержимому великой идеей.

Правда, Алесь Адамович, встретившись во время одного из своих приездов в Минск с Позняком, сказал мне, что этот человек действительно может претендовать на лидерство в Беларуси, единственный его недостаток — одержимость. Нехорошо быть одержимым, тем более — идеей. Самые благородные идеи терпят крах именно из-за одержимости их провозвестников. В принципе я был с этим согласен, но не в отношении Позняка. Я полагал, что аполитичной, кроткой Беларуси необходим именно такой лидер. Только такой способен разбудить нацию, которая многое проспала за века своей истории.

К сожалению, в своей газетно-митинговой риторике Позняк не всегда следовал политической логике и не смог избежать крайностей в определениях, особенно России и русских. Всегда очень чувствительные ко всему, что касается их национального достоинства, некоторые из них использовали позняковские инвективы для оправдания своих нападок на БНФ.

Характер Позняка, его одержимость и создали для него проблему на очередном съезде БНФ. Отставки лидера добивались некоторые из его соратников.

И не случайно позже (1999 г.) Фронт всё равно раскололся…

Бэнээфовцев, особенно ветеранов этого движения, называют романтиками. В какой-то степени романтиком был и Позняк. Но плохо не это, а то, что со временем благородная в принципе идея возрождения приобрела в глазах общества другой оттенок, стала восприниматься как стремление к архаике — не всегда понятной, а потому и неприемлемой для современного, чрезмерно прагматичного белоруса. Белорусский народ в своей массе в конце XX века был озабочен не столько проблемой возрождения, сколько проблемой выживания. Хоть как-нибудь, пусть с большевистским рылом, только бы не превратиться в мертвеца, что, в общем, было реальной угрозой. По сути шел процесс умирания во всех смыслах, и важно было сохраниться, удержаться на краю гибели, а не преклонить колени перед многовековой давности величием Великого княжества Литовского. Народ это осознал инстинктивно и поэтому на первых президентских выборах (1994

г.) в массе своей не пошел за Позняком и БНФ с их виртуальным национал-демократизмом, архаизацией и без того не слишком упорядоченного языка — возвращением к грамматике Тарашкевича. Со времен Тарашкевича очень многое изменилось в мире, в том числе и в белорусском языке, с чем прагматичный политик обязан был считаться.

Народ пошел за жестким, напористым, прагматичным директором совхоза, идеи которого были просты, и до конца понятны. Он бросился к России выколачивать хлеб, бензин, газ, без которых невозможно было не только «возрождаться», но и пережить зиму. Конечно, очень многие понимали, чувствовали, что это лишает Беларусь суверенитета, уводит от демократии. Но какая польза от демократии, если плачут голодные дети? А лидеры БНФ, будучи, несомненно, демократами, не поняли, что демократия — это не справедливость, а арифметика, что национальное будущее теперь определяют цифры, а не идеи, какими бы прекрасными они не были. Высокими национальными идеями была озабочена национальная элита, нация же имела перед собой элементарную практическую цель — выжить.

2. Белорусский "МЕМОРИАЛ"

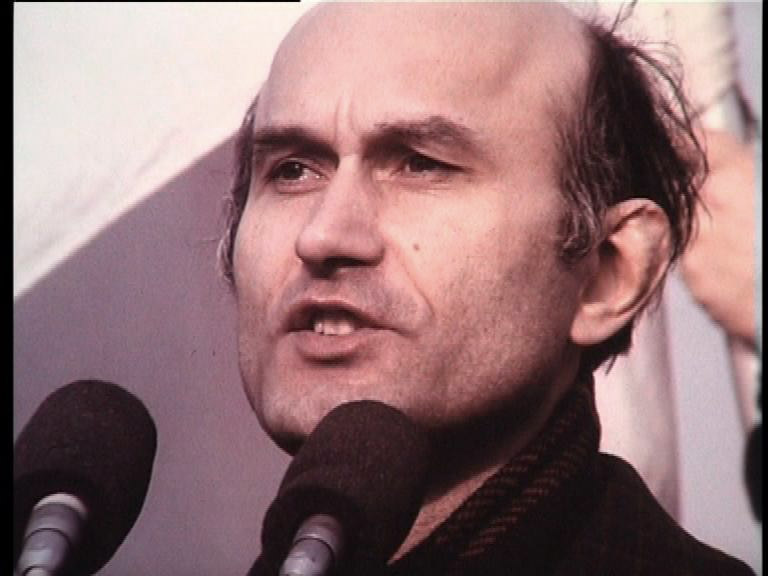

Мы ехали в Минск на День Памяти жертв террора, и совершенно не интересовались политической жизнью современной Белоруссии. В России все знают о Лукашенко, но в том, что такое белорусская оппозиция, мало кто разбирается. За эти три дня в Минске мы узнали много нового. Все началось еще в Москве, когда накануне отъезда посмотрели фильм 1990 года «Дорога на Куропаты» – сильный, хорошо сделанный, хорошо снятый фильм об этом преступлении. Тогда еще живы были свидетели страшных расстрелов, еще у власти советские прокуроры и генералы, позиция которых ярко представлена в этом историческом документе. Эпические финальные кадры, когда десятки тысяч людей поминальным крестным ходом идут по дороге на Куропаты, производят сильное впечатление. При просмотре фильма остается непонятным только один момент – кто является его лирическим героем, человеком, который сначала задает людям вопросы из-за кадра. Причем, задает странно – все деревенские бабки, как одна, говорят по-русски, но вопросы им закадровый голос продолжает задавать принципиально только по-белорусски. К середине фильма таинственный голос постепенно начинает проникать в кадр – то плечом, то рукой, то затылком, но вот он уже во весь рост и его можно рассмотреть – он спускается в одну из трехметровых ям, отрытых в Куропатах, на дне которой обнаружены кости людей, он комментирует находку. Кто это – историк? Но вот уже огромный митинг – десятки тысяч голов, и этот человек на трибуне среди бело-красно-белых национальных флагов, он неистов и одержим. Значит, не просто корреспондент или историк. Мы внимательно досмотрели до конца, пересмотрели еще раз начальные титры – нет, этот человек нигде не был назван. Видимо, имеется в виду, что его не нужно представлять, что любой белорус знает его в лицо. Путем логических умозаключений и поисков в Интернете, мы наконец поняли, что этот человек и есть Зенон Позняк, создатель и лидер БНФ, Белорусского Национального Фронта, ныне скрывающийся после проигранных президентских выборов за границей. Из Минска мы привезли еще несколько фильмов и книг по этой теме, изучив которые убедились, что этот человек очень любит свои фотографии в книгах и свои выразительные крупные планы в кино.

Накануне приезда в Минск мы узнали, что акций в День Памяти, оказывается, будет две, потому что есть две организации, претендующие на то, чтобы этот долг памяти отдавать. Первая из них – «Дзяды» (день поминания предков) уже упомянутого БНФ, который проводит шествие по улицам Минска до Куропат, а вторую акцию проводит минское отделение «Мемориала», они будут читать имена расстрелянных, как это делает «Мемориал» в Москве. Мероприятие БНФ – уже историческая традиция с 1988 года, только если тогда это были десятки тысяч, то теперь не наберется и одной, а вот «Мемориал» еще только ищет и пробует различные формы деятельности, на их акциях бывает от 10 до 40 человек.

Майя Тодоровна держится от политики подальше, ее интересуют только сами Куропаты и память, а не лозунги о борьбе с кровавым режимом, но, конечно, всех в нынешнем БНФ она знает, и ее знают все, ведь Куропаты и БНФ связаны с самого начала. Поэтому о визите интересующихся «журналистов из Москвы» было извещено все руководство БНФ. Нам предлагали помощь, транспорт и так далее, но очень не рекомендовали общаться с их антагонистами – «Мемориалом», что естественно не могло не разжечь нашего любопытства (тем более, раз уж нас назвали "журналистами"). Как "журналистам" и "иностранным гостям" нам захотелось выслушать обе стороны и понять, в чем взаимная неприязнь – может быть, удастся примирить враждующих, как мы уже пробовали делать в Казахстане.

Претензии БНФ к «Мемориалу» не были выражены прямо, но косвенно мы догадались, что речь идет о подозрении в том, что это проект спецслужб. «Ну кто еще искренне может сочувствовать расстрелянным НКВД гражданам, кроме нас? Наверняка они это делают из каких-то корыстных побуждений. Наверняка по заданию КГБ». (КГБ в Белоруссии так и называется – «КГБ»). Плюс еще, без сомнения, ревность – ведь «Куропаты это наше, кто еще тут?» Претензии противоположной стороны чуть более конкретны – «БНФ хочет чтить только память о расстрелянных белорусах, а лежащие там же поляки, русские, евреи их волнуют мало. Массовые захоронения, найденные недавно на территории Минска на том месте, где во время фашистской оккупации находился лагерь для советских военнопленных не заинтересовал никого – ни власть, для которой пленные это по-прежнему солдаты какого-то второго сорта, ни БНФ, которому лежащие там русские, казахские, узбекские черноволосые парни вообще не интересны».

Мы встретились с главой Белорусского «Мемориала» у него дома – «Проходите, это и есть мой офис». Два стареньких полуразобранных компьютера, акварели жены и детей на стенах и книги-книги-книги о репрессиях – вот и вся нехитрая обстановка в доме Владимира Ивановича.

Он родился в 1941 году на вольном поселении одного из Колымских лагерей. Отец попал в лагерь в 1938. А мать, окончив в 1936 на Украине пединститут, поехала по распределению на Сахалин, где познакомилась с хорошим парнем. Правда, парень был из семьи кулаков-переселенцев, поэтому очень за себя боялся, и однажды, когда юная учительница как-то высказалась при нем, что Сталин искажает, по ее мнению, идеи Ленина, тут же пошел и донес об этом, кому следует. А от Сахалина до Колымы уже рукой подать…

После реабилитации родителей Владимир Иванович стал инженером, создавал первые советские Электронно-Вычислительные Машины, в Минск попал как-то по работе, да так и осел в этом городе. Вел жизнь тихую и скромную, совершенно далекую от какой-либо общественной деятельности, но вот под 70 лет что-то вдруг стукнуло, не дают спокойно спать тени прошлого. Он собирает архивы, обивает пороги учреждений, организовывает съемки бывших узников лагерей для московского «Мемориала», сам снимает, как его соратники изготавливают и устанавливают памятные кресты (в Беларуси их называют «крыжы») в местах расстрелов, монтирует, накладывает музыку, субтитры, показывает всем, кто интересуется этой темой. Зарегистрировать себя как отдельную организацию в Беларуси им не разрешили, зарегистрироваться как филиал московского «Мемориала» в едином союзном государстве – тоже. Отвечали: «Да, такой закон у нас есть, вы правильно говорите, но правоприменительной практики этого закона у нас нет, так что регистрировать мы вас не будем».

Мы провели удивительно теплый, незабываемый вечер с этим человеком и его женой. Смотрели фильмы, ролики, картины, издания московского «Мемориала» и белорусских историков. Есть интересная книга, где список расстрелянных в Белоруссии людей с краткой их биографией собран не в алфавитном порядке, как обычно, а по дате расстрела – открываешь "19 апреля 1937" – два человека, такие-то и такие-то, открываешь "28 сентября 1938" – 22 человека, такие-то и такие-то. А когда уже прощались, он еще раз повернулся к книжным полкам: «Сейчас, еще минуту» – и вытащил книгу темно-синего цвета средней величины – «А вот самая лучшая книга, из тех, что у меня есть. Прочитав ее, я, наконец, все понял». Это был «Сын Человеческий» Александра Меня...

Такой вот он и есть – глава белорусского «Мемориала», Владимир Иванович Романовский – сам себе Мемориал, сам его глава, сам себе и офис, и архив, и все на свете. И камера в шкафу за стеклом – маленькая любительская самая обыкновенная камера. «Скажите, а вот там-то и там-то Вы не снимали?» – «Нет, там не снимал – боялся, что ОМОН камеру разобьет. А где я потом другую достану?...»

В гостях у В.И.Романовского,

главы Белорусского "Мемориала".

3. "ДЗЯДЫ"

И вот наступил день самой акции, День Памяти, "Дзяды" – то, что мы хотели снять, то, ради чего приехали в Минск. Полагая, что одной камеры мало, что возможно придется разделиться и снимать одновременно в разных местах, Даша еще из Москвы договорилась с небольшой компанией о телеоператоре на этот день. Но когда уже из Минска мы связались с руководителем компании и объяснили, что именно мы хотим снять, тот пришел в некоторое замешательство. Через два часа перезвонил и сказал, что все его пять операторов отказываются ехать и снимать марш БНФ. «Но шествие согласовано с властями!» – «Все равно, лучше держаться от этого подальше» – «Неужели, граждане Белоруссии настолько запуганы…» – «А нас все устраивает!» – «Как жаль. До свидания»

После этого разговора стало немного не по себе. Тут уж мы, наконец, врубились, что ехали снимать акцию памяти, а попали на марш оппозиции – да не где-нибудь, а в самой Белоруссии! Как это странно... Трижды побывав в Казахстане, мы привыкли совсем к другому. В Казахстане Президент открывает памятники и мемориалы жертвам тоталитарного режима, под его эгидой проводятся семинары в университете, приглашают историков и потомков, заместитель Назарбаева лично встречал всех потомков как дорогих гостей. В Белоруссии же, оказывается, этот день отмечает только одна оппозиция, а Президент с трудом это терпит. Казахстан и Белоруссия – самые близкие нам страны, и вдруг такая большая разница.

Оператора, все-таки, нашли через нашего водителя Михаила. Отличный парень, с огромной камерой в руках бегал, снимал, проникся глубоким уважением к Майе Тодоровне, и, уже прощаясь, захлопывая дверь нашей машины, сказал: «Спасибо, что делаете фильмы об этом».

На шествие пришло около восьмисот человек. Организаторы сокрушались: «Мало». Но по московским меркам нормально, если представить себе, что надо пройти не по центральным бульварам города, а по тротуарам на окраине (в московской географии – от метро Юго-Западная до Переделкино) около десяти километров, да еще и в сырую промозглую погоду. И если прикинуть разницу в населении Москвы и Минска, то 800 человек это совсем немало.

"Дзяды" - шествие БНФ 28 октября

2012 г.

В толпе очень много молодых лиц. Краснобелые полотнища с вышитым на них крестом Ефросиньи Полоцкой, покровительницы Беларуси, делали это шествие ярким и красочным. Эстетически это было великолепно – хотелось снимать и снимать. Выбрав хорошую точку, красивый вид, я забегал далеко вперед колонны, ставил штатив, включал камеру, пропускал всю колонну перед собой, а потом снова бежал из хвоста к голове – я ведь не сразу сообразил, что предстоит дорога в десять километров! На полпути мой энтузиазм закончился, да и красивые виды исчезли, по сторонам тянулись только окраинные многоэтажки. Даша держала в поле зрения Майю Тодоровну, которая снова шла впереди колонны, хотя еще три дня назад не знала, сможет ли вообще пойти на шествие – ходить ей тяжело. Майя Тодоровна прошла километра два, после чего Даша усадила ее в микроавтобус («Рафик», как его называет М.Т.), прихватив с собой еще четверых пожилых женщин, с которыми мы накануне познакомились в Куропатах на субботнике (они приводили в порядок территорию, жгли нападавшие ветки и осенние листья – готовились ко дню памяти. Молодежи БНФ на субботнике видно не было.)

Приехав в Куропаты на час раньше колонны, Даша обнаружила под каждой елкой по сотруднику в штатском, снимать при которых не решился даже наш смелый оператор. Снимала только сама Даша на любительскую камеру и на вопрос «Что вы тут снимаете?» отвечала: «Сосны». Больше там действительно пока снимать было нечего. Колонну тоже сопровождали люди в штатском и с рациями в руках, но все противодействие ограничилось только тем, что мне не дали перейти улицу в неположенном месте (улочка была шириной в один ряд, ни одной машины до горизонта в обе стороны, а я хотел снять общий план колонны через улицу) – «Куда?! Вон там пешеходный переход – там и перейдите!» И уже в рацию «Внимание, пятый, тут фотокорреспонденты через дорогу бегают, следи». На этом мое общение с сотрудниками в штатском закончилось. А нет, еще был момент, когда Даша позвонила узнать – скоро ли мы прибудем (мы шли больше двух часов), и я переадресовал этот вопрос тому же человеку в штатском, что вызвало удивление – «Да нет, еще минут сорок. А вы разве не знаете, где Куропаты?!» Я уже открыл было рот сказать, что где Куропаты я как раз знаю, но вот где мы сейчас бредем – не имею ни малейшего понятия, потому как только позавчера приехал из Москвы, но в последний момент счел это лишней информацией, сказал «спасибо» и отошел.

Когда-то БНФ был силой, которая могла собирать своих сторонников на улицах и площадях тогда, когда считала нужным, но теперь времена изменились, и "Дзяды" – единственный день в году, когда это еще возможно. Люди шли весело, воодушевленно, общались. Когда повисала пауза, громко скандировали «Живе, Беларусь!» Ничего другого выкрикивать никто и не пытался – наверное знали, что сопровождающие в штатском следят тут не только за тем, чтобы граждане не переходили улицу в неположенном месте… Это очень полезный опыт – после московских митингов посмотреть, как проходит акция оппозиция в стране, которая в этом смысле ушла уже чуть вперед. Я так говорю, потому что граждане, видимо, имеют достаточный опыт, если из 800 человек за два часа марша ни один не крикнул ничего, типа той же «России без Путина», а только «Живе, Беларусь!», и все.

Большинство прохожих никак не реагировали на шествие. Кто-то в недоумении спрашивал – что происходит? Некоторые, особенно молодые, приветствовали, подхватывали «Живе!», кто-то даже доставал припрятанные запрещенные национальные белокрасные флажки и махал в ответ, некоторые машины, проезжая, сигналили. И только одного человека я увидел, который активно выразил возмущение – люмпен-пенсионер с испитым лицом кинулся ко мне: «Пресса, заснимите, что народ их, бездельников, не поддерживает! Работать надо, а не флагами махать! Надоели уже!» – «Иди, папаша, мимо. Сегодня воскресенье, и эти люди не на диван улеглись перед телеком, а что-то хотят сказать народу своей страны».

Куропаты – это урочище, то есть сосновая роща сразу за кольцевой дорогой, МКАДом, как ее тут называют. Первую кольцевую строили еще в 1978, и уже тогда бульдозеры наткнулись на кости, но что да как, никто тогда не разбирался или не хотел разбираться. В 1988 Зенон Позняк открыл миру это место. Он долго искал, опрашивал свидетелей, бывших шоферов НКВД, что возили когда-то в лес арестованных, местных жителей, которые, конечно, слышали стрельбу по ночам, но боялись много лет кому-нибудь об этом рассказывать. Он уговорил людей копать, и люди нашли то, что искали и одновременно боялись найти – страшное и неопровержимое доказательство преступления. На наши сомнения насчет личности Позняка, Майя Тодоровна отвечает: «Мы все были без ума от него тогда. Теперь многое изменилось, отношение к его деятельности разное, и у меня тоже неоднозначное. Но этот человек открыл нам Куропаты, он дал нам могилы наших отцов – за это я ему буду благодарна до конца своих дней».

Куропаты остаются больной точкой белорусского общества и в наши дни. В 2000 году кольцевую дорогу, уже ранее проложенную по трупам, начали превращать в четырехполосную автотрассу с 15-метровой насыпью, снова тревожа кости в Куропатах. Люди выходили с пикетами, в отчаянии бросались под бульдозеры, кто-то погиб. Но город неумолимо развивается, расширяется, от этого никуда не деться. А земля вокруг окружной ценится дорого. В 2011 неподалеку от Куропат начали строить развлекательный центр «Бульбаш», который на днях должен открыться. Это все тоже вызывает боль и отчаянное сопротивление.

Когда колонна вошла в Куропаты, пошел снег. Это было символично и красиво. Надеюсь, удалось достойно снять. Восемьсот человек поднялись на холм, окружили трех ораторов, небольшой мегафон на шесте и телекамеры, среди которых стояли и мы. Начался митинг. Говорили по-белорусски, но Даша сказала, что не замечала этого – настолько мы за три дня привыкли к языку, все было понятно. Начали зачитывать обращение Позняка из Америки к собравшимся сегодня в Куропатах. И вот тут мгновенно и жестко пелена упала с глаз. «На этом месте в годы российской оккупации были расстреляны десятки тысяч белорусов руками московского НКВД….» и так далее. Так вот вы, значит, как это подаете!!

Из статьи Зенона Позняка «КУРОПАТЫ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 1999 год»

*

* *

Белорусы под большевиками были в большинстве лишены национальной идеи. Общество писало доносы на своих, занималось самоедством. Задавало вопрос: «за что?».

«За что?». А за то, что были белорусами. Однако это белорусам было тяжело понять.

* * *

Мне кажется, что не было у нас более несчастных людей, чем люди поколения 20-х—30-х годов, которое попало под геноцид. Их жизнь — это ад на земле, несправедливость и сатанинская жестокость, которая преследует их даже после смерти. Это рок, проклятие молчаливых. Оно не окончится, пока не будут наказаны убийцы, пока не разрушится их царство, не будут снесены их вавилонские башни. Здесь, на Беларуси, они сохранились: и Брестская крепость, и улицы с именами бандитов, и советские танки на постаментах.

В Брестской крепости, где была страшная тюрьма НКВД. 22 июня 1941 года, когда немцы ударили по Бресту, возникла паника. Узники начали разбегаться, и озверелые энкаведисты расстреливали их из наганов. Энкаведисты перестреляли узников, сколько смогли, но сами оказались в ловушке, потому что немцы заняли город. Им

не удалось потом выбраться из казематов, после чего и был создан пропагандистский миф о «героической» обороне Брестской крепости советским гарнизоном. Тюрьму НКВД назвали «Брестская крепость-герой».

* * *

Хатынь была сожжена в результате сознательной, типичной и продуманной провокации советских партизан. Таких провокаций они сотворили на Беларуси тысячи. Возле обреченной деревни специально убивали немца или обстреливали немецкую машину, а следы прокладывали — в деревню. По следам шли немецкие каратели и сжигали селение, часто вместе с людьми. Таким образом партизанские энкаведисты и их штаб в Москве возбуждали у белорусов ненависть к немцам и загоняли людей в партизаны. Во время Второй мировой войны энкаведисты продолжали уничтожать белорусов не только непосредственно, но и руками немцев. За войну, если верить советской статистике, в Беларуси было сожжено более девяти тысяч деревень и других населенных пунктов. Вот такой результат российско-немецкой коммуно-фашистской совместной работы по уничтожению белорусов. Напоминаю, они убили почти треть белорусской нации.

* * *

Редко кто из руководящих царьков вызывал большую ненависть и презрение у нормальных белорусов, чем Машеров. Теперь — разве что Лукашенко. Не случайно, что неприятели Беларуси старались сделать культ из этого сторонника Москвы и неизлечимого русификатора.

Где-то в конце 70-х или в 80-м, мчась с недозволенной скоростью в партийном кортеже, машина Машерова врезалась в прицеп с картошкой и он погиб. Появился новый царек, потом — другой, потом еще один. Все они одинаково любили власть. Все они одинаково не любили Беларусь.

* * *

В начале 70-х годов я жил в микрорайоне Минска возле Логойского шоссе, по улице Кольцова. Кто был этот Кольцов — никто не знал. Среди известных белорусов такой фамилии нет. Был такой Кольцов в России (там это довольно известный поэт).

Отсюда открывался вид на поля и далекий лес. Рядом, справа от ржаного поля, — деревня Зеленый луг. Позже уже в конце 80-х, я записал себе в тетрадь и об этой деревне, и об этом лесе:

Где деревня когда-то стояла — теперь микрорайон.

На Куропаты вид.

С окон девятого этажа.

Там тешит глаз лесной пейзаж.

Там четверть миллиона душ невинных,

Людей — цвет нации,

Под шильником лежит,

Замученных, убитых, подвергнутых пыткам.

И вымирает память окрест

В деревнях разграбленных.

Пять лет перед войной большевики

Ежедневно, еженощно машинами возили,

Вязали, ломали руки, били, смердящей пробкой затыкали рот,

Чтоб слов не слышать им на человечной мове,

И мастерски стреляли в голову,

Стреляли пулей, с матом русским.

Я не мог больше терпеть и вышел из круга 800 человек, вставших среди сосен. Снег падал и падал. Было горько. Вспомнил, как первый раз оказался в Белоруссии в 2006 году, когда читал Василя Быкова и дневники Константина Симонова, который перед смертью завещал не хоронить его на Новодевичьем кладбище, а развеять прах над полем под Могилевым, где он впервые увидел настоящий бой, а не паническое бегство. Эту горькую землю я полюбил сразу и навсегда. Потом были другие поездки – Минск, Брест, Кобрин, Витебск, Полоцк и никогда эта страна не казалась мне чужой, а ее люди иностранцами. Напротив, иностранцами иногда кажутся мне москвичи. И вот мы приехали теперь, чтобы снять фильм о нашей общей беде, снять, чтобы показать в России, как пример памяти о погибших. И что же? Откуда разделяющая народы злоба в устах этих людей?

Я не согласен, что русский должен чувствовать свою вину перед белорусом. Как русский, я чувствую свою вину перед нашей общей историей и всем, что в ней было. И хотя мои предки, слава Богу, не «стреляли несчастных по темницам», но мои деды были членами партии, а мои прадеды «рубали белых шашками на скаку» – так что я, как их наследник, должен нести и несу ответственность за все преступления советской власти, потому что это и моя власть тоже. Моя страна, и наследство ее я принимаю целиком – и золото, и долги. Не отказываюсь от страшного груза, не сбрасываю его с себя позицией «да это все Сталин и его опричники наделали» – нет. Я потому занимаюсь этой темой, что и себя считаю в долгу. Но я не готов чувствовать себя неловко перед какой-либо отдельной нацией. И вы, братья-белорусы, ходили и в полицаях, и в чекистах, как и все остальные. Не стоит жонглировать историей и плясать на костях!

Не приемлю любой национализм в любой его форме. Помню, как огорчил меня в свое время финал воспоминаний Василя Быкова, где он рассуждает о мягком варианте белорусского национализма, который, по его мнению, не имеет ничего общего с фашизмом. Он пишет, как после создания БНФ, потерял общий язык со многими своими старыми друзьями и коллегами в Москве.

«Я попытался поговорить с Валентином Распутиным, с которым был в хороших отношениях, но быстро понял, что между нами — бездна.

Эти люди не видели и не признали ничего, кроме своей любимой матушки-России»

(Василь Быков, «Долгая дорога домой»)

После всех этих мыслей, минут через десять, взяв себя в руки, я вернулся в круг митинга. Выступлений ораторов было всего три. Все на белорусском языке, хотя два часа назад они общались между собой на русском. Ну и хорошо. Говорили так: «Пока Путин будет сидеть в Кремле, режим Лукашенко будет продолжать смердеть в Минске». Ну, это ясно. Еще говорили так: «Мы сильная нация, потомки Великого Княжества Литовского, давшего миру юридические основы для законов о правах человека, ныне принятые во всем цивилизованном мире!». Так... Очень интересно. Так вот значит они о чем – княжество Литовское – та часть Киевской Руси, которая не попала под татаро-монгольское иго, не заключила «алхимический брак с востоком», а позже предпочла «брак с западом» и подчинилась Польше. Очень интересная риторика. Еще говорили так: «Проценты явки на последних выборах в муниципальные советы власть искусственно завышает. Не верьте им! На самом деле на избирательные участки пришло не 23%, а только 15%. Власть понимает, что народ, послушался призывов БНФ о бойкоте и не пошел на эти лживые выборы. Власть боится нас!»

Боже ты мой… Вот как оно все... А еще десять минут назад я злился и всерьез обижался на этих людей… Смешно! Бедные затравленные люди, у которых только и осталось, что раз в году собраться на опушке под елками в количестве тысяча человек и за полчаса успеть что-то прокричать в мегафон на деревянном шесте… Мне стало неловко за свои упреки и дурные мысли, стало жалко этих людей, жалко оратора, который, обводя яростным взглядом толпу в упоении своих зажигательных националистических речей, каждый раз слегка осекался, когда натыкался взглядом на нас с Дашей. Нас представили друг другу еще перед началом марша, он жал нам руки и, кажется, был искренне рад, что из Москвы кто-то специально приехал их снимать. Когда он заговорил про «российскую оккупацию», я выключил камеру и демонстративно отвернул ее в сторону, давая понять, что не снимаю, и хмуро, исподлобья уставился на него. Думаю, ему тоже было неловко произносить всю эту чушь, тем более в нашем присутствии.

Так выходило, что в тот день в Куропатах мы с Дашей снова представляли Россию, как год назад в Долинке, где на церемонию открытия музея Карлага приехали послы стран СНГ и десяти европейских государств, не было почему-то только российского посла… Так получается, что если за границей встает серьезный вопрос о твоей стране, а никого больше из твоих сограждан рядом нет, то отвечать нужно тебе, хотя тебя никто на это и не уполномочивал. Отвечать явно или неявно, смотря по обстоятельствам, но отвечать. Думаю, что именно с этим связана моя довольно нервная реакция на несправедливые слова в адрес России и ее народа. Услышь я это при других обстоятельствах, или прочитай в Интернете – ну и ладно, не тронуло бы совсем, прошло бы мимо, мало ли чего кто говорит и пишет? Но там, в лесу, в кольце из 800 человек это воспринималось всерьез.

Митинг продолжался. С обсуждения прошедших выборов, явок и процентов перешли на обсуждение будущих выборов, явок и процентов. Мегафон на палке, три оратора, а позади них Майя Кляшторная с внучкой Кристиной. Майя молчит, зажигает свечу. Они не нужны ей, эти ораторы, это она нужна им, как символ. Она зажигает свечу и смотрит на ее неровный свет. Среди 800 человек есть тридцать-сорок ее ровесников, которые тоже вслед за ней зажгли свечи, которые, как и она, пришли сюда сегодня почтить память мертвых. Почтить память мертвых, а не считать проценты, вспоминать Литовское княжество XIV века или обсуждать Лукашенко. Но их очень мало – тех, кто на самом деле пришел сюда именно для этого. И это стало совсем уже очевидно после окончания митинга, когда молодежь довольно быстро вернулась обратно в свое состояние возбужденности и энтузиазма от самого факта собственной оппозиционности, потопталась немного вокруг бубнящего панихиду свитора и подалась по домам. Мы остались со стариками, которые вчера сгребали тут листья, и отвели в их компании душу по поводу всего услышанного на митинге про «московских чекистов» и «российскую оккупацию». Они были безоговорочно согласны с нами.

Было грустно. На акцию «Мемориала» приходит 30 человек, на акцию БНФ – 800, но девять десятых из них приходит сюда только как на политический митинг. И они не читают имена погибших, не ставят памятники с именами тех, кто здесь лежит, они и не знают этих имен – а зачем их знать? Вдруг по фамилиям расстрелянных станет очевидно, что здесь лежат не только белорусы. Да, можно оправдывать себя тем, что власть больше ничего не разрешает, что можно собираться только здесь, только раз в году, на эти "Дзяды", но ведь, все равно, выходит-то лицемерие. Господин Позняк отчетливо неприятен мне теперь не только тем, что сознательно вбивает клин между русским и белорусским народами, но и тем, что Куропаты, им же найденные и утвержденные, превратил в разменную монету в политической игре. И не вчера, не позавчера, а с самого начала, с 1988 года, и совершенно сознательно. Здесь нужно было создать место памяти и скорби – как Левашово, под Ленинградом, куда приходят поклониться те, кто не знает, где лежат их родители, где ставят памятные знаки родные, близкие, потомки, и целые организации. А Куропаты превратились в место бесконечных споров, разборок, вандализма, сюда мало кто приходит, мало кто считает это место своим, здесь совершенно нет личных памятников, а только одинаковые крыжи-крыжи-крыжи, как противотанковые ежи. Это печально, но неизбежно, когда совесть и память идут на сделку с политическими амбициями и конъюнктурой.

– Майя Тодоровна, что для Вас лично Куропаты? Вы верите в то, что здесь лежит Ваш отец или это символ, братская могила?

– Для меня Куропаты –

это моя спадчина (наследство) от нашей родной державы. Могилы, могилы, могилы. Может быть, и могила моего отца – я

этого не знаю. Но знаю, что это место большой трагедии,

тут лежат десятки тысяч замученных людей. И я не могу

им не сострадать. Впрочем, и тем, кто в них стрелял, тоже. Мы всегда говорим

"здесь убивали людей", но и те, кто убивали,

ведь тоже были люди. У меня сострадание и

к тем, кто этим занимался. Что же они сделали со своей душой…

Про них сказал распятый Христос: «Они не ведают, что творят…»

Post Scriptum

Вернулись в Москву 29 октября и в тот же день поехали на Лубянку, где как раз читали имена расстрелянных. Людей в этом году было значительно больше, чем год и два назад, особенно заметно, что стало больше молодых лиц.

А на следующий день Аркадий рассказал, что ему этой ночью приснилось странное четверостишье, авторство и происхождение которого он не знает.

Стихотворение абсурдное, кто-то скажет

"слабое", но что-то очень

напоминающее, непонятно только что –

никто не может вспомнить. Мне же оно кажется чрезвычайно созвучным пережитому

мною за последние дни:

Кто не стоял, крестясь, под эшафотом

И не вдыхал Отчизны горький дым

И кто в России не был патриотом,

Тот не бывал в России молодым.

Сергей Павловский