Крейсер

"АВРОРА"

Петербург, март 2025 года

Я сам в Питере впервые оказался только в 9 лет. Нашему сыну вдвое меньше – 4,5 года, а он уже здесь в третий раз. Записал несколько впечатлений-диалогов.

1. Сенная площадь.

Иллюстрация на стене дома – студент замахивается топором, за ним женская фигура.

- А что это такое?

- А зачем убивать женщину?

- Не понимаю.

- Мужчину, да, нормально.

- А это что, все на самом деле было?

- А, в книжке написано? Ну хорошо тогда.

- Нет, не буду читать. Мне вообще не хочется знать об этом.

2. Рюмочная на Гороховой

В 2 года Андрюшу здесь вообще никто не замечал. В 4 года на фейс-контроле хмыкают «а зачем с ребенком, у нас же заведение 18+». В 6 лет, видимо, уже не пустят.

3. Исакий

Много мрамора и мозаик. Выглядит богато. Но не хватает маятника как символического центра. Как ни странно, но антирелигиозная советская пропаганда нашла отличный образ цельности и гармонии для этого монументального объекта. Без маятника скучно.

На крышу собора Андрей без остановок прошел 210 ступенек из 220. После чего остановился и сказал, что дальше у него сил идти нет, шага наверх он больше не сделает, а пойдет только вниз. Характер упрямый.

4. Топонимика Петербурга.

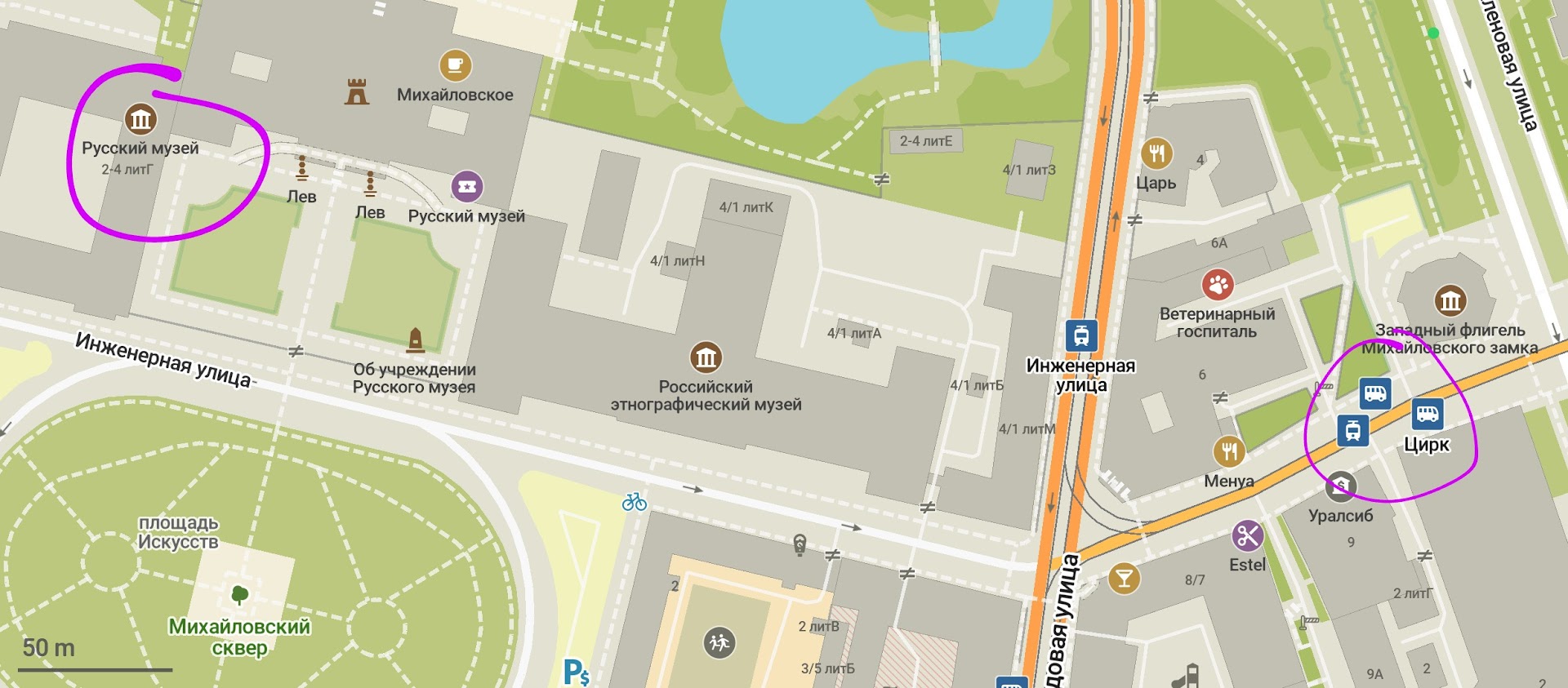

Если пересечь Фонтанку в ее верхнем течении между Летним садом и Невским и затем двигаться прямо, никуда не сворачивая, то почти подряд пойдут - Цирк, Этнографический музей, Русский музей, Театр оперы и балета, Филармония - вся Площадь Искусств с Пушкиным в центре. Вокруг площади пешеходная зона, поэтому ко всем вышеперечисленным учреждениям относится только одна трамвайная остановка. Выбор весьма богат! Так как же она называется? Правильно - "Цирк".

Как тут не вспомнить классическую фразу, приписываемую В.И.Ленину - "Важнейшим из всех видов искусств для нас является кино и цирк".

5. Культурная столица.

Подходим к Русскому музею. Парадный вход закрыт, соображаю, через какой флигель тут вход, вроде справа, поворачиваем туда.

- Папа, а кто в этом доме жил?

Голова занята поиском входа, отвечаю машинально, не вникая:

- Андрюш, никто тут не жил. Это музей, здесь картины висят.

Но не вникать в Петербурге нельзя. Нас обгоняет высокая стройная дама в сером клетчатом пальто, чем-то похожая на Мэри Поппинс:

- Как это никто не жил?! Здесь жил Михаил Павлович, сын Павла Первого. Этот дворец специально построен для него в одна тысяча восемьсот девятнадцатом году.

Дама с гордо поднятой головой удаляется. Раздавленные своим невежеством москвичи плетутся за ней. Теперь они поняли, где тут вход.

6. Русский музей.

Картина Репина «Садко» иллюстрирует сюжет былины о первом русском эмигранте. Новгородский купец волею судеб попадает в страну, где не котируется все, что он имел и умел. Можно лечь на дно и умереть, а можно попытаться выжить. Чтобы выжить Садко вспоминает свое первое ремесло шансонье.

«Ваше благородие, госпожа чужбина…»

За музыкальный слух и лирическое отношение к жизни морской царь его награждает так, чтобы привязать к себе.

«Жарко обнимала ты, да только не любила…»

Триста прекрасных дочерей морского царя проплывают перед гусляром – выбирай любую! Былинный эмигрант интуитивно выбирает самую неказистую и… наутро просыпается в родном Новгороде! Оказалось, триста дочек морского царя – это триста рек, разбросанных по всему миру. Самая унылая из них впадет в Волхов где-то под Новгородом. Ее-то Садко и выбрал, на ее берегу и проснулся.

Таким образом народная былина за 400 лет до Александра Блока провозглашает «О, Русь моя – жена моя!» и за 500 лет до Юрия Шевчука вводит контрапункт «родина-уродина».

7. Анна-кирхе

Классическая музыка дается Андрюше с трудом. «Щелкунчика» в прошлом году он выдержал 20 минут. Бородина, Сен-Санса и Стравинского на выставке Анны Павловой в петербургской филармонии - уже полчаса. Концерт в лютеранской Анна-кирхе сопровождался картинками, так что впервые досидел до конца.

Интересно выступил конферансье: «На нашем концерте вы услышите музыку русских композиторов. Это будут как москвичи – Чайковский и Рахманинов. Так и представители нашей, петербургской школы - Римский Корсаков, Мусоргский, Бородин, Балакирев, Прокофьев». Для москвича такое разделение композиторов по городам звучит непривычно.

8. Крейсер «Аврора»

В музее мы оба с интересом побывали впервые, но заценили разное. Андрюша – сам корабль и одноименную песню, которую поет теперь круглосуточно, а я – мультфильм про создание этой песни. Мультфильм «Аврора» датирован 1973 годом и наглядно показывает, как в это время у советского человека просыпается рефлексия к историческому процессу.

Сюжет такой. Дети во дворе играют в некий корабль. Один из них пытается убедить остальных, что его надо назвать «Крейсер Аврора». «А почему? Что ты про него знаешь?» – резонно интересуются остальные. «Ну, в октябре 1917 года он дал сигнал к штурму Зимнего дворца…» – «Да это мы все знаем. А что еще ты про него знаешь?» Тут оказывается, что больше ничего мальчик не знает. Тогда он идет к знакомому композитору, чтобы тот написал песню для детей, и заодно задает ему тот же вопрос детей со двора: «А что вы знаете про Крейсер «Аврора»?» – «Ну как что? – отвечает композитор – Этот корабль в октябре 1917 года дал сигнал к штурму Зимнего дворца. А ты разве этого не знаешь?» – «Да этого-то я знаю! Это все ребята в нашем дворе знают. А что ЕЩЕ вы знаете про Крейсер Аврору?» Это самое сильное место в мультфильме – композитор пожимает плечами и честно признается: «Да, в общем-то больше ничего я и не знаю…» И это не дворник, а интеллигентный человек! Но тоже кроме плакатных заголовков историей своей страны не интересовался.

Обоим становится очень стыдно. Они вместе идут на крейсер, посещают тот самый музей, и там впервые узнают (вместе с многомиллионной детской аудиторией этого мультфильма), что вообще-то история была как до, так и после сакральной для каждого советского человека «Октябрьской революции». Композитор под впечатлением пишет ту саму песню. Мальчик исполняет ее во дворе. Все окрестные дети, вдохновившись, начинают играть в «Аврору».

И мультфильм, и песня – про обращение к истокам. А строчка «Молнии крестят мрак грозовой» вообще отсылает к библейскому первому дню творения. Ну, или к «Списку кораблей», ведь «Аврора» – это по-латыни та же самая «с перстами пурпурными Эос».

9. Балтийский вокзал

Отличный музей железных дорог недавно открыли на бывших платформах Балтийского вокзала! Паровоз Братьев Черепановых, паровоз Лазаря Моисеевича, паровоз Анны Карениной...

Три ярких глаза набегающих —

Нежней румянец, круче локон:

Быть может, кто из проезжающих

Посмотрит пристальней из окон…

Брожу между путями и не могу припомнить – куда же я уезжал отсюда, когда здесь стояли не лакированные вагоны первого класса, а обычная пригородная зеленая электричка – играть в покер в Петергоф? Гулять на чью-то дачу под Гатчину? Было дико холодно и страшно весело. А теперь вот музей.

Так мчалась юность бесполезная,

В пустых мечтах изнемогая…

Тоска дорожная, железная

Свистела, сердце разрывая…

Паровозы закончились, пошли электровозы. Годы 60е-70е-80е-90е. Стоп! Вот на этом красном электровозе я же сам ездил в Питер в студенческие годы. Очень странное ощущение, когда твой сын смотрит как на музейный объект на то, что было окружающей тебя повседневностью. Странное, новое и непривычное ощущение.

Не подходите к ней с вопросами,

Вам все равно, а ей — довольно:

Любовью, грязью иль колесами

Она раздавлена — все больно.

- Пап, а как грязь может кого-то раздавить? Она же мягкая!

10. Московский вокзал.

Садимся в обратный поезд. В коридоре традиционный зычный возглас: «Провожающим просьба покинуть вагон!»

- А это кто кричит?

- Проводница.

- А кому надо покинуть вагон?

- Провожающим.

- А это разве не одно и то же?

Хм. Столько лет ездил железной дорогой, а никогда не приходило в голову, что «проводник» и «провожающий» - это однокоренные слова.

Наше увлекательное совместное путешествие продолжается.

Сергей Павловский

март 2025